Comienzo

la jornada final de la 50 edición con gran cansancio acumulado

y sabiendo ya el resultado del palmarés, muy discutible por

cierto, y del que me reservo mis opiniones para el resumen que haga

de toda la semana. Por suerte, el último día vino a

iluminar un poco la tónica mediocre que ha caracterizado la

sección oficial. No me decepcionó, pero tampoco me maravilló

tanto como esperaba, Manderlay de Lars Von Trier, la segunda

parte de su trilogía sobre Estados Unidos. Aunque hay que reconocer

que el público reaccionó muy favorablemente, siendo

posiblemente la más aplaudida de todas. La historia retoma

a la protagonista de la primera parte, Grace, esta vez interpretada

con gran acierto por Bryce Dallas Howard, en el mismo punto donde

terminó aquella. En el camino de vuelta desde Dogville, la

cuadrilla de gángsteres se detiene a descansar delante de una

plantación de algodón en Alabama. Allí se encuentran

comunidad que todavía practica la esclavitud, que fue abolida

sesenta años antes, y la bondadosa y justa Grace (reflejo del

propio espectador), fiel a sus principios y en contra de la opinión

de su padre, decide imponer a la fuerza un sistema democrático

y enseñar a los esclavos las virtudes de la libertad y el sufragio.

Lo que no sabe es que la igualdad es imposible en este tipo de sociedad

y que el oprimido tal vez no desee cambiar. Manderlay continúa

la senda brechtiana iniciada por Dogville, con una puesta

en escena teatral sin apenas decorados, fragmentada en capítulos

y relatada por la voz de un narrador omnisciente que describe los

actos y las emociones de los personajes. Pocas novedades formales

se advierten, tan sólo una oscuridad menos acusada y la utilización

de edificios de dos alturas, pero su discurso (porque es una película

ante todo discursiva, quizá su gran defecto) sigue intacto,

y es incluso más mordaz que el anterior. El pasado esclavista

de Estados Unidos es tan solo uno de los blancos de las críticas

del danés, que en forma de parábola, arremete contra

la hipocresía moral, el conformismo, y la dictadura del capital,

una forma de esclavitud más sutil e igual de eficaz. Suenan

de nuevo los acordes de Bowie, y entre fotografías cargadas

de ironía, finaliza su certera patada en el bajo vientre de

los valores de las sociedades occidentales.

Comienzo

la jornada final de la 50 edición con gran cansancio acumulado

y sabiendo ya el resultado del palmarés, muy discutible por

cierto, y del que me reservo mis opiniones para el resumen que haga

de toda la semana. Por suerte, el último día vino a

iluminar un poco la tónica mediocre que ha caracterizado la

sección oficial. No me decepcionó, pero tampoco me maravilló

tanto como esperaba, Manderlay de Lars Von Trier, la segunda

parte de su trilogía sobre Estados Unidos. Aunque hay que reconocer

que el público reaccionó muy favorablemente, siendo

posiblemente la más aplaudida de todas. La historia retoma

a la protagonista de la primera parte, Grace, esta vez interpretada

con gran acierto por Bryce Dallas Howard, en el mismo punto donde

terminó aquella. En el camino de vuelta desde Dogville, la

cuadrilla de gángsteres se detiene a descansar delante de una

plantación de algodón en Alabama. Allí se encuentran

comunidad que todavía practica la esclavitud, que fue abolida

sesenta años antes, y la bondadosa y justa Grace (reflejo del

propio espectador), fiel a sus principios y en contra de la opinión

de su padre, decide imponer a la fuerza un sistema democrático

y enseñar a los esclavos las virtudes de la libertad y el sufragio.

Lo que no sabe es que la igualdad es imposible en este tipo de sociedad

y que el oprimido tal vez no desee cambiar. Manderlay continúa

la senda brechtiana iniciada por Dogville, con una puesta

en escena teatral sin apenas decorados, fragmentada en capítulos

y relatada por la voz de un narrador omnisciente que describe los

actos y las emociones de los personajes. Pocas novedades formales

se advierten, tan sólo una oscuridad menos acusada y la utilización

de edificios de dos alturas, pero su discurso (porque es una película

ante todo discursiva, quizá su gran defecto) sigue intacto,

y es incluso más mordaz que el anterior. El pasado esclavista

de Estados Unidos es tan solo uno de los blancos de las críticas

del danés, que en forma de parábola, arremete contra

la hipocresía moral, el conformismo, y la dictadura del capital,

una forma de esclavitud más sutil e igual de eficaz. Suenan

de nuevo los acordes de Bowie, y entre fotografías cargadas

de ironía, finaliza su certera patada en el bajo vientre de

los valores de las sociedades occidentales.

Más

modesta y contenida, pero sumamente interesante resultó Mi

Nikifor (Mój Nikifor), del polaco Krzysztof Krauze,

que narra los últimos años de vida del prolífico

pintor naif Nikifor (interpretado por la actriz de teatro Krystina

Feldman), mendigo estrafalario y enfermo de tuberculosis, y la extraña

relación de amistad y dependencia que entabla con otro pintor,

Mariam Wlosinski, de tendencias más académicas. Asqueado

al principio por su aspecto andrajoso y su accesos de tos, molesto

después por la envidia que sufre hacia su obra y las críticas

del propio Nikifor, Wlosinski finalmente comprende la genialidad que

se esconde en su pintura y la necesidad de preservarla y darla a conocer,

propósito por el que llegará a dedicar por entero su

vida al cuidado de Nikifor, a riesgo de sacrificar sus relaciones

familiares y su propio futuro como artista. Con un tono de comedia

sencilla que recorre toda la historia, sin caer nunca en el sentimentalismo

gratuito, Krauze ironiza con la ingerencia de la política y

el dinero en el arte, y a partir del personaje de Nikifor reflexiona

sobre la relación del autor con su obra y el acto creativo

como forma de entender el mundo, de observar la vida, el verdadero

legado del pintor a su cuidador.

Más

modesta y contenida, pero sumamente interesante resultó Mi

Nikifor (Mój Nikifor), del polaco Krzysztof Krauze,

que narra los últimos años de vida del prolífico

pintor naif Nikifor (interpretado por la actriz de teatro Krystina

Feldman), mendigo estrafalario y enfermo de tuberculosis, y la extraña

relación de amistad y dependencia que entabla con otro pintor,

Mariam Wlosinski, de tendencias más académicas. Asqueado

al principio por su aspecto andrajoso y su accesos de tos, molesto

después por la envidia que sufre hacia su obra y las críticas

del propio Nikifor, Wlosinski finalmente comprende la genialidad que

se esconde en su pintura y la necesidad de preservarla y darla a conocer,

propósito por el que llegará a dedicar por entero su

vida al cuidado de Nikifor, a riesgo de sacrificar sus relaciones

familiares y su propio futuro como artista. Con un tono de comedia

sencilla que recorre toda la historia, sin caer nunca en el sentimentalismo

gratuito, Krauze ironiza con la ingerencia de la política y

el dinero en el arte, y a partir del personaje de Nikifor reflexiona

sobre la relación del autor con su obra y el acto creativo

como forma de entender el mundo, de observar la vida, el verdadero

legado del pintor a su cuidador.

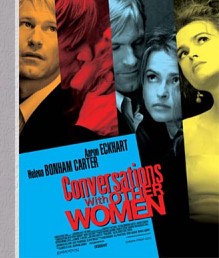

También

me dejó muy buen sabor de boca la última película

que pude ver en el festival, Conversaciones Con Otras Mujeres

(Conversations With Other Women), sorprendente propuesta

con la que Hans Canosa lleva la fragmentación del encuadre

hasta el límite, al servirse durante todo el metraje de la

técnica conocida como "pantalla partida". Pero el

uso que hace de este recurso no es el habitual para contraponer situaciones,

sino que cumple múltiples funciones. La principal es la de

sustituir el clásico plano-contraplano, encuadrando la misma

conversación desde dos puntos de vista, cada uno centrado en

uno de los dos personajes, un hombre y una mujer que se reencuentran

tras muchos años y entablan un intercambio de réplicas

y seducciones. Pero también provoca la ruptura del espacio

y del tiempo, al utilizar una de las dos partes para referenciar escenas

del pasado (a modo de recuerdos, casi siempre sin ninguna relación),

o al mostrar simultáneamente versiones alternativas del mismo

presente debidas a la imaginación o los deseos de los protagonistas,

que establecen un inteligente desdoblamiento entre lo que oímos

y lo que vemos. El juego que propone Canosa al principio descoloca

al espectador, que sufre para poder seguir las conversaciones, pero

pronto descubre que no se trata de un artificio caprichoso, sino que

alude, a modo de metáfora, a la soledad en la que viven, y

el ingenio del que hace gala el espléndido guión (muy

irónico y quizá demasiado teatral) y las excelentes

interpretaciones de Aaron Eckhart y Helena Bonham Carter, terminan

por crear la suficiente tensión para mantener la atención

durante toda la película.

También

me dejó muy buen sabor de boca la última película

que pude ver en el festival, Conversaciones Con Otras Mujeres

(Conversations With Other Women), sorprendente propuesta

con la que Hans Canosa lleva la fragmentación del encuadre

hasta el límite, al servirse durante todo el metraje de la

técnica conocida como "pantalla partida". Pero el

uso que hace de este recurso no es el habitual para contraponer situaciones,

sino que cumple múltiples funciones. La principal es la de

sustituir el clásico plano-contraplano, encuadrando la misma

conversación desde dos puntos de vista, cada uno centrado en

uno de los dos personajes, un hombre y una mujer que se reencuentran

tras muchos años y entablan un intercambio de réplicas

y seducciones. Pero también provoca la ruptura del espacio

y del tiempo, al utilizar una de las dos partes para referenciar escenas

del pasado (a modo de recuerdos, casi siempre sin ninguna relación),

o al mostrar simultáneamente versiones alternativas del mismo

presente debidas a la imaginación o los deseos de los protagonistas,

que establecen un inteligente desdoblamiento entre lo que oímos

y lo que vemos. El juego que propone Canosa al principio descoloca

al espectador, que sufre para poder seguir las conversaciones, pero

pronto descubre que no se trata de un artificio caprichoso, sino que

alude, a modo de metáfora, a la soledad en la que viven, y

el ingenio del que hace gala el espléndido guión (muy

irónico y quizá demasiado teatral) y las excelentes

interpretaciones de Aaron Eckhart y Helena Bonham Carter, terminan

por crear la suficiente tensión para mantener la atención

durante toda la película.